從“中興事件”說起:令人窒息的“缺芯”背后

2016 年 3 月 7 日,在深圳和香港上市的中興通訊發(fā)布公告,稱因美國商務部擬對公司實施出口限制而停牌。美國政府禁止美國公司向中興通訊出口任何在美國生產的設備和產品,首當其沖的自然是芯片。迫于政府壓力,中興通訊的美國供應商全面停止了對中興通訊的技術支持,甚至連 ARM 這家英國公司也被迫停止對中興通訊的支持和商務合作,原因是它的大部分研發(fā)是在美國進行的。

此后的一年時間里,中興通訊積極展開談判,美國商務部曾多次宣布對中興通訊暫時解除出口限制,這意味著中興通訊獲得臨時許可,美國公司可繼續(xù)向中興通訊出口含有美國技術的設備和產品,但每次只有兩三個月的許可周期。直到整整一年后的 2017 年 3 月 7 日,中興通訊再發(fā)公告,宣布和美國政府就出口管制案達成全面和解。

不少國人不解:中興通訊為什么不改用國產芯片呢?

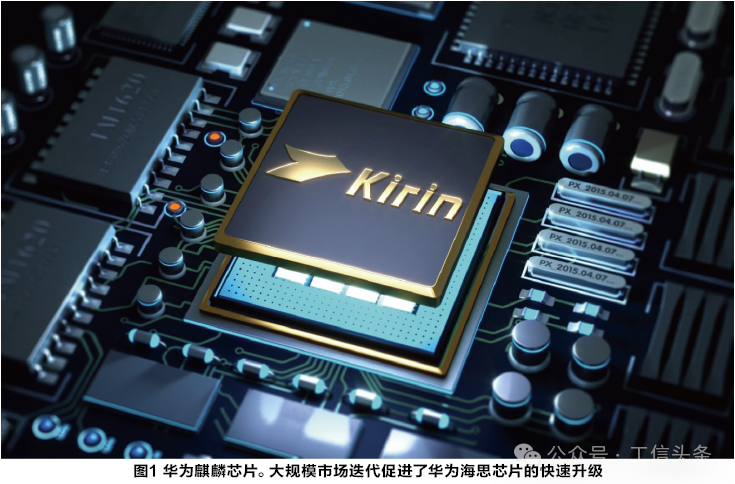

因為工業(yè)級應用芯片一直是國產芯片的短板,而芯片產業(yè)本身正是中國制造業(yè)的一大“痛點”。從 1958 年第一塊集成電路的發(fā)明開始,至今 60 多年的發(fā)展歷程中,全球集成電路產業(yè)經歷了起源壯大于美國、發(fā)展于日本、加速于韓國及中國臺灣地區(qū)的過程,目前整個產業(yè)又有向中國大陸轉移的跡象。近年來,國內集成電路產業(yè)的發(fā)展突飛猛進,自給率逐年提高。華為海思最新的麒麟芯片已不輸高通驍龍芯片;技術積累了十多年的龍芯也終于可以和北斗衛(wèi)星一起遨游太空;隨手拆開一個藍牙音箱、機頂盒或者一臺冰箱、洗衣機,里面的核心芯片已經大部分都是國產品牌了。

但不容忽視的現(xiàn)狀是,這些國產芯片的成功應用大多是在消費類產品領域。在對穩(wěn)定性和可靠性要求更高的通信、工業(yè)、醫(yī)療,以及軍事的大批量應用中,國產芯片的質量與國際一流水平仍有差距。尤其是一些技術含量很高的關鍵器件,如高速光通信接口、大規(guī)模現(xiàn)場可編程門陣列、高速高精度模/數(shù)轉換器、高速高精度數(shù)/模轉換器等領域,還是基本依賴國外供應商。

盡管以美國為代表的西方發(fā)達國家一直抱怨對華貿易存在較大的逆差,但它們卻依然頑固地堅持其限制高科技產品出口的做法。時間已進入 21 世紀第三個十年,西方國家為遏制中國、限制高技術產品出口到中國的《瓦森納協(xié)定》卻依然在發(fā)揮作用。對于中國下游廠商來說,工業(yè)級芯片就是國外限制出口的重災區(qū)。

雖然我國的整機廠商通過自產基帶芯片掌握了核心算法,但是卻無法解決被國外芯片供應商“卡脖子”的問題。假如一臺基站有 100 顆芯片,其中只要有一顆芯片遭到禁運,整臺基站就無法交付使用。就算找到團隊重新進行設計,根據(jù)集成電路研發(fā)的固有規(guī)律,一顆芯片從設計、測試到量產至少需要一年以上的時間,高可靠性的工業(yè)級芯片則需要更長時間。

誠然,這些年來,中國的電子整機行業(yè)發(fā)展迅猛,華為超越愛立信成為世界第一大通信設備公司,中興通訊躋身世界前四。聯(lián)影、邁瑞等國產大型醫(yī)療器械產品水平直逼通用電氣、飛利浦等國際巨頭。然而,不能逃避的事實是:盡管中國是全球最大的半導體消費市場,“芯”卻一直掌握在以美國為首的發(fā)達國家手中。“中興事件”一出,國人才猛然注意到,我們世界領先的整機產業(yè)實際上是建立在如沙子一般脆弱的地基之上的。

為什么在集成電路領域,中國會處于如此尷尬的地位呢?因為這是一個高難度的產業(yè),背后蘊藏著巨大的經濟利益和商業(yè)價值。集成電路被譽為電子工業(yè)的糧食,除了對國家和行業(yè)安全具有重大意義外,利潤率也隨著技術含量水漲船高。芯片本身的材料不過是二氧化硅,成本極低,而芯片上面凝聚的技術決定了它的高利潤。消費類芯片產品的一般毛利率為30%~40%,工業(yè)級芯片產品的毛利率一般能達到50%~60%,以高性能模擬芯片為主的美國凌力爾特公司,平均毛利率曾達到90%!很多目前中國無法設計的芯片,例如高端交換芯片,毛利率甚至在99%以上。

中國一直在通過眾多國家級科研計劃大力支持關鍵器件研發(fā)及其應用,積極投入,后期還擴展到了整機領域以解決應用脫節(jié)的問題。2014 年 6 月,國務院出臺了新的《國家集成電路產業(yè)發(fā)展推進綱要》,改為通過設立國家產業(yè)投資基金來吸引大型企業(yè)、金融機構,以及社會資金,采取市場化運作,重點支持集成電路等產業(yè)發(fā)展。

顯而易見,越是產業(yè)上游,中國企業(yè)與世界先進水平之間的差距越大。值得欣慰的是,隨著電子整機行業(yè)的強大,集成電路下游的國產需求方也日益強大,有可能真正帶動上游的發(fā)展。中國本土巨大的存量市場奠定了華為海思芯片崛起的基礎。海思、紫光展銳、中興微電子、華大、大唐等集成電路設計公司發(fā)展起來了,中芯國際和華力微電子這些制造企業(yè)就有了更多的發(fā)展機會;而制造企業(yè)的發(fā)展又可能帶動更上游的北方華創(chuàng)、中微半導體等半導體生產設備供應商的發(fā)展。

“中興事件”之后,更為嚴苛的芯片斷供制裁落到了華為等中國企業(yè)頭上。不過,“塞翁失馬,焉知非福”。也許多年后,“中興事件”“斷供華為”這些事件對中國集成電路產業(yè)“當頭棒喝”的深遠影響才會真正顯現(xiàn)出來,那時回頭再看,它們或許正是這一關鍵產業(yè)發(fā)生某種歷史性大轉折的導火索。

融合工業(yè):由新一代信息通信技術和人工智能引爆

新一代信息通信技術與制造業(yè)、金融、醫(yī)療、教育等領域的結合,將產生巨大的商業(yè)價值,讓世界變得更加美好。而 AlphaGo 和“冷撲大師”的登場,可謂新一代信息通信技術和人工智能技術發(fā)展的現(xiàn)象級事件和典型縮影。

早在 20 世紀末,一臺名為“深藍”的超級計算機就以微弱優(yōu)勢戰(zhàn)勝了人類有史以來最偉大的國際象棋選手之一卡斯帕羅夫,顯示出人工智能深不可測的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

2009 年底,電影《阿凡達》上映,讓許多人都體驗了一把 3D 影像的魅力。2016 年 7 月,一款名為《Pokemon GO》的手機游戲面世,點燃了大眾嘗鮮虛擬現(xiàn)實的極大熱情,使得 VR(虛擬現(xiàn)實)、AR(增強現(xiàn)實)、MR(混合現(xiàn)實)這些原本僅為小眾所知的字母組合,瞬時成為眾多玩家競相熱捧的熱門概念……回顧歷史,不少前沿科技從實驗室“飛入尋常百姓家”,似乎都伴有類似現(xiàn)象級事件的爆發(fā),這些“引爆點”事件,恰恰是前沿新科技現(xiàn)實化的表征和催化劑。

AlphaGo 挑戰(zhàn)人類頂級圍棋高手,顯然是比上述事件更加吸睛的超現(xiàn)象級“引爆點”。

有專家解析,從數(shù)學上考慮,國際象棋棋盤上能夠發(fā)生的可能性大約是1046 種,而圍棋共有 19×19 個落棋點,加上不同的落子方式,全部可能性大約是 10172 種,因而圍棋也許將是人類捍衛(wèi)“萬靈之長”智慧尊嚴的最后一塊領地。

2016 年 3 月,AlphaGo 挑戰(zhàn)韓國著名棋手李世石。起初,人們似乎期待人工智能技術獲得新的突破,盼望 AlphaGo 旗開得勝。然而,當 AlphaGo 勢不可當?shù)匾?4∶1 的總比分橫掃李世石時,人們又產生了“人類智商的巔峰被機器人打敗”的惶惑和不安,把人類維護體面的最后一絲希望寄托在榮膺世界冠軍的中國圍棋天才少年柯潔身上,期待他代表人類一雪前恥。

2017 年初,一位自稱“Master”的網上棋手橫掃棋壇,打遍天下無敵手,柯潔也在他的手下敗將之列。人們紛紛猜測這位絕世高手可能是 AlphaGo 的升級版,柯潔本人也在微博中感慨:“人類千年的實戰(zhàn)演練進化,計算機卻告訴我們,人類全都是錯的……”于是,世人更加期待柯潔能創(chuàng)造奇跡,即便知道希望渺茫。

2017 年 5 月 27 日,柯潔和 AlphaGo 三番棋人機大戰(zhàn)正式開打,AlphaGo直落三局,干凈利索地以 3∶0 的比分戰(zhàn)勝了人類世界冠軍。讓棋迷聊以自慰的是,“AlphaGo 之父”、谷歌 DeepMind 創(chuàng)始人哈薩比斯發(fā)文表示,柯潔的表現(xiàn)堪稱完美,把 AlphaGo 逼到了極限。

AlphaGo 就出自哈薩比斯創(chuàng)辦的 DeepMind。DeepMind 非常重視人工智能與人類高度貼合的研究,目標指向是把人類的感知與精神思維方式移植到機器當中去,而且還鼓勵業(yè)界一同朝這個方向嘗試。

和人類一樣,人工智能也在不斷“進化”,只是進化的速度、迭代的速度要比人類快得多。2017 年 4 月,哈薩比斯在英國劍橋大學演講時專門提到,之前 AlphaGo 升級一個版本需要 3 個月時間,當下只需要一周。AlphaGo 對陣李世石時的版本號是 V18,而對陣柯潔的 AlphaGo 2.0 估計已經到了 V60,在邏輯和棋局策略上早已今非昔比。

從 AlphaGo 到 Master 再到 AlphaGo 2.0,短短一年多時間,三代產品,三段歷程,對應的恰好是“理論,實驗,再創(chuàng)新”的否定之否定過程。而這代表的基于互聯(lián)網大數(shù)據(jù)的深度學習和決策支持系統(tǒng),將在很多人類算力不可及的領域提供支撐。AlphaGo 積累的決策模型,將在更大的深度和廣度上逐漸把人力從重復性勞動中解放出來,同時對腦力勞動進行反哺,對絕大多數(shù)社會元素進行快速解構并解讀,再反饋給人類。

也是在 2017 年初,人工智能“冷撲大師”和中國龍之隊進行德州撲克對決,人工智能同樣沒有懸念地完勝人類。這場比賽證實:人工智能已從完美信息處理進一步延伸到了對不完美信息的分析,因為德州撲克的玩法更接近人性,牌手既可以誠實表達,也可以欺騙式表達,心理戰(zhàn)是其中相當重要的部分。對各種心理因素的推敲,接近人與人之間的商業(yè)、外交博弈,而“冷撲大師”的人工智能技術已經具備了分析這些因素的能力。

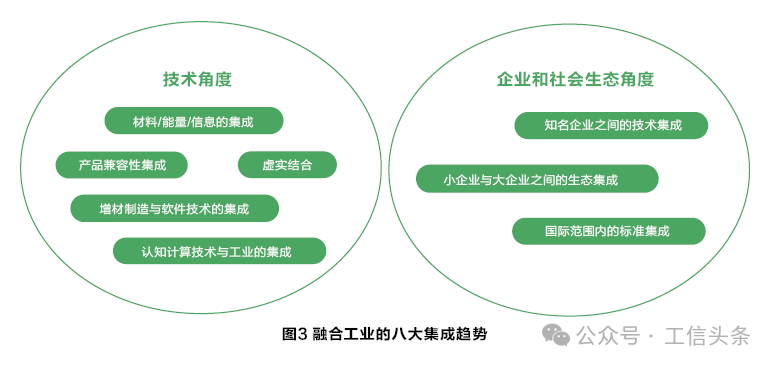

上述現(xiàn)象級事件展示了新一代信息通信技術和人工智能與人類生活密切結合的巨大潛力,新一輪工業(yè)革命就是以信息通信技術與制造業(yè)融合為標志的。制造業(yè)與信息通信技術日益結合,表現(xiàn)出融合工業(yè)的鮮明特征,有觀察者概括出融合工業(yè)的八大集成趨勢:技術角度的五大趨勢,即產品兼容性集成、材料/能量/信息的集成、增材制造與軟件技術的集成、虛實結合,以及認知計算技術與工業(yè)的集成;企業(yè)和社會生態(tài)角度的三大趨勢,即知名企業(yè)之間的技術集成、小企業(yè)與大企業(yè)之間的生態(tài)集成,以及國際范圍內的標準集成。

下面選取認知計算技術與工業(yè)的集成這一角度來觀察融合工業(yè)的演進方向。

認知計算的企業(yè)代表當仁不讓是IBM,IBM 寄予厚望的則是代表著人類認知計算技術未來的“沃森”超級計算機。現(xiàn)在沃森不只是秀場明星、投資顧問、超級客服或者大廚、醫(yī)生,它已經跨進工業(yè)領域,操控起了金屬加工機床,還可提供“工業(yè)認知物聯(lián)網解決方案”。由于認知計算技術可以從收集的海量數(shù)據(jù)中分析其中的關聯(lián)模式,沃森以類似人腦的思維和學習方式,能夠根據(jù)分析結果洞察未來行為。人工智能與物聯(lián)網技術的結合,使得 IBM 能夠通過先進的學習算法,迅速優(yōu)化多變量條件下的參數(shù)組合,從而顯著改善加工效果。這類認知計算技術的工業(yè)應用案例,正在引發(fā)工業(yè)界產品開發(fā)和運營模式的大變革,基于長期歷史經驗制定機械加工策略的傳統(tǒng)公司,短期內可能會被善于學習、模仿人類思維過程的計算機程序超越,因而喪失原有的競爭優(yōu)勢。認知計算技術與工業(yè)的集成既帶來了工業(yè)產品的自進化,更推動了工業(yè)組織的自進化,而自進化的產品和組織,才代表融合工業(yè)的未來。正如《連線》雜志創(chuàng)始主編凱文·凱利在《必然》一書中所斷言的,機器將會更新自己,隨時間慢慢改變自己的功能;只有把人工智能置于普通事物之中,才能帶來真正的顛覆;想要在全新的領域中成功,就要掌握新出現(xiàn)的流動性;未來所有的設備都需要互動,如果有什么東西不能實現(xiàn)互動,它就會被認為“壞掉”了。這里提及的關鍵詞——機器更新、人工智能、流動、設備互動,統(tǒng)統(tǒng)在新型工業(yè)的圖景中濃墨重彩地登場了。

因而,我們應該用生物學而不是機械學的角度看待這個世界,用生態(tài)系統(tǒng)而不是純制造的觀念看待工業(yè)融合日益生動的大趨勢。

立足本國產業(yè)基礎,發(fā)揮比較優(yōu)勢,是各國推進新一代信息通信技術和人工智能與制造業(yè)深度融合的自然選擇。美國以一批大型互聯(lián)網企業(yè)為先鋒,加快信息通信技術向傳統(tǒng)制造業(yè)的滲透應用,走的是“互聯(lián)網 + 制造業(yè)”的路徑。德國以提高制造企業(yè)競爭力為目標,通過深化信息通信技術應用加速生產方式變革,走的是“制造業(yè) + 互聯(lián)網”的路徑。這兩種路徑選擇不同,但核心都是推動互聯(lián)網和制造業(yè)深度融合,本質上殊途同歸。而中國的優(yōu)勢在于,一方面,互聯(lián)網技術和市場處于全球領先地位;另一方面,中國制造擁有世界上最大的生產能力和潛在市場,新一代信息通信技術和人工智能只有在社會生活,尤其在工業(yè)中廣泛應用,才能體現(xiàn)它們不可替代的價值。“互聯(lián)網 +”制造發(fā)生的強烈化學反應,將是中國制造轉型升級的關鍵突破口。

補齊新材料“短板”

構成現(xiàn)代文明三大支柱的,除了信息和能源,還有不可或缺的材料。20世紀50年代后,人類社會開始進入所謂的“硅時代”,由此引發(fā)的信息技術產業(yè)革命深刻影響了當今世界的格局與面貌。有人稱 21 世紀將是“碳時代”,無論屬實與否,若想言簡意賅地定義我們當今所處的時代,恐怕總擺脫不了類似“信息時代”“新能源時代”“新材料時代”這類名詞吧。

1964年春,甫入古稀的毛澤東展讀史籍,寫下一首《賀新郎·讀史》,詞曰:“人猿相揖別。只幾個石頭磨過,小兒時節(jié)。銅鐵爐中翻火焰,為問何時猜得?不過幾千寒熱……”寥寥數(shù)語,便詩意盎然地概括了一部人類文明進化史。乍看枯燥乏味的材料,其實為人類的出現(xiàn)和進步立下了汗馬功勞:人類在“小兒時節(jié)”,學會了把石頭磨成石器,由此邁上了萬物之靈種屬的進化之路;“銅鐵爐中翻火焰”,從青銅時代到鐵器時代,一路演變過來,在歷史長河中,迄今不過區(qū)區(qū)數(shù)千年時光,終于使得人類進入了真正意義上的現(xiàn)代文明。可見,材料的發(fā)展標志著社會的進步,而人類文明的每次重大進展,都伴隨著材料的演進。正因如此,人們往往依據(jù)人類所使用的材料來劃分人類文明的發(fā)展階段:新石器時代、青銅時代、鐵器時代、鋼鐵時代等。

新材料是全球新技術革命的重要支柱之一,近年來中國的新材料產業(yè)已有長足的發(fā)展,但受制于材料強國的技術壟斷和封鎖,加上自主創(chuàng)新能力不強,新材料的許多領域仍屬“短板”,缺乏競爭力。例如,碳纖維材料的特性使其在高端制造市場上的應用價值日益彰顯,從占領波音 787 機體的半壁江山,到成為汽車、自行車和風能發(fā)電裝置葉片的新寵,碳纖維產業(yè)將迎來井噴發(fā)展期。中國碳纖維國產化技術的自主創(chuàng)新打破了西方國家對中國相關技術的封鎖,初步滿足了若干重點領域的需求。然而,中國碳纖維產業(yè)與發(fā)達國家之間的差距依然存在,我們必須正視問題,客觀分析碳纖維及其復合材料的研發(fā)、生產和應用實際水平,合理規(guī)劃技術發(fā)展路線,發(fā)揮中國經濟大市場、全產業(yè)鏈、大產能的競爭優(yōu)勢,創(chuàng)新體制機制,激發(fā)市場活力,充分借鑒材料強國的成功經驗,取長補短,以應用為牽引,聚焦、突破產業(yè)關鍵和共性難題,努力從產業(yè)鏈低端向上攀爬,進入更高的層次,不斷提高新材料產業(yè)的發(fā)展水平。

由于基礎材料是生產工業(yè)制成品過程中不可或缺的關鍵性支撐材料,而且從研發(fā)到市場化的周期長、投入和風險較大,因此市場一度傾向于用購買代替生產,尤其傾向于購買國外工藝成熟的知名產品。然而,基礎材料對提升產品性能起著至關重要的作用,甚至直接決定了產品性能的高低和迭代水平,對產業(yè)創(chuàng)新具有驅動作用。例如,隱形飛機表面涂層材料一旦被“卡脖子”,帶來的損失將難以計量。

完善頂層設計和夯實基礎能力相結合,是制造強國建設的前提條件,而新材料產業(yè)則是中國必須優(yōu)先發(fā)展的核心基礎產業(yè)之一。

“我們一定要有自己的大飛機”:高端裝備創(chuàng)新進行時

高端裝備制造業(yè)是裝備制造業(yè)的高端領域,具有技術含量高、附加值高、占據(jù)產業(yè)鏈高端核心部位的“三高”特征,其發(fā)展水平決定了產業(yè)鏈的整體競爭力,是帶動整個裝備制造產業(yè)升級的重要引擎。

“十三五”期間,中國組織實施了大型飛機、航空發(fā)動機及燃氣輪機、民用航天、智能綠色列車、節(jié)能與新能源汽車、海洋工程裝備及高技術船舶、智能電網成套裝備、高檔數(shù)控機床、核電裝備、高端診療設備等一批創(chuàng)新和產業(yè)化專項、重大工程。

高端裝備創(chuàng)新工程涉及領域眾多,這里通過其中最牽動國人心緒的大飛機專項工程來一窺這一宏大工程對中國制造的深遠影響。

2014年5月,習近平總書記在考察中國商飛設計研發(fā)中心時指出:“中國是最大的飛機市場,過去有人說造不如買、買不如租,這個邏輯要倒過來,要花更多資金來研發(fā)、制造自己的大飛機。”

20世紀50年代,中國編制科技規(guī)劃,提及“造飛機”比“造導彈”在技術上更難,要花費更長的時間。據(jù)說報告送到毛澤東主席手里,毛主席覺得奇怪:飛機在世界上滿天飛已經幾十年了,很多國家都會造;導彈卻是發(fā)明不久的新東西,造飛機怎么會比造導彈更難?毛主席把主管科技的領導們叫來,他們匯報說明了半天,毛主席搖頭,仍表示不解。最后,毛主席把錢學森請來,錢學森說,導彈只要能打出去,就算成功了,至于能打多遠多準,是第二步的問題;飛機既要安全上天,更得安全落地,還要保證乘坐的舒適性,所以造飛機比造導彈更難!

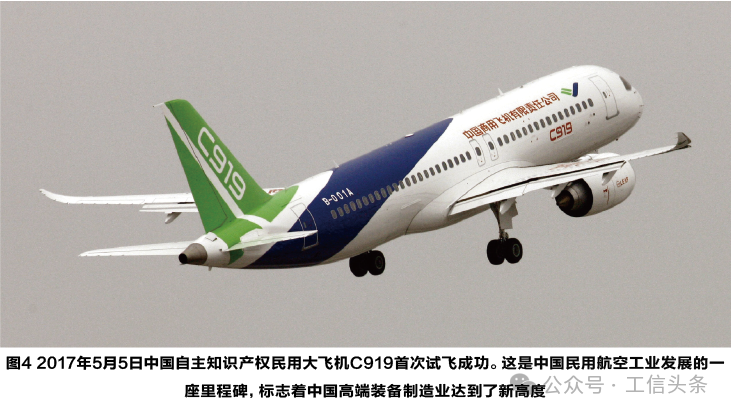

整整一個甲子過后,中國的先進導彈和火箭技術高歌猛進,早把人造衛(wèi)星和載人飛船送入了浩瀚太空,倒是大飛機的研發(fā)起起伏伏,一路曲折坎坷,總算在 21 世紀的第二個十年中,國產新支線飛機 ARJ21 完成了適航取證并投入正式運營,國產大型客機 C919 實現(xiàn)了總裝、首航成功。

大飛機設計和制造凝聚了時代的頂尖高新科技,是多學科交叉的復雜系統(tǒng)工程,居于“工業(yè)之巔”,傲視群雄。

然而,大飛機市場競爭極為激烈、殘酷。舉目四望,波音和空中客車(空客)兩家公司壟斷了大型噴氣式飛機市場,在支線飛機和渦輪螺旋槳飛機領域確立了領先地位的龐巴迪和巴西航空工業(yè)公司,前者已被空客收入囊中,后者多年經濟效益不佳,幾度瀕臨破產,其與波音進行的“商用飛機業(yè)務合并計劃”談判一波三折,最終還是受航空市場不景氣影響而破裂。全球大飛機市場的雙寡頭體系似乎不可動搖。20 世紀后半葉,中國、日本和印度尼西亞等國家和地區(qū)都曾多次嘗試自力更生發(fā)展民用大飛機制造業(yè),結果均以失敗告終,這幾個國家對競爭環(huán)境之險惡當有切膚之痛。事實上,對于中國的大飛機項目,相對技術研發(fā)難度而言,面臨的更大挑戰(zhàn)還在于能否經受住激烈市場競爭的考驗,打破寡頭壟斷,實現(xiàn)產業(yè)化目標。

中華民族近代以來最偉大的夢想是實現(xiàn)中華民族的偉大復興,而大飛機夢想無疑是中華民族偉大復興夢不可或缺且極具象征意義的一部分。

“8 億件襯衫才能換來一架空客 A380”,中國要想改變這種局面,必須實現(xiàn)產業(yè)升級。而大飛機的研發(fā)和制造覆蓋機械、電子、材料、冶金、化工等幾乎所有工業(yè)門類,涉及從能源資源到生產加工、制造集成、信息技術、貿易物流、金融服務等的完整產業(yè)鏈條。中國的大飛機項目將帶動國家整體工業(yè)實力的升級,是名副其實的“中國制造新引擎”。

(本文摘錄改編自人民郵電出版社2022年10月出版的《中國制造:民族復興的澎湃力量》第四章)